А1525 SOLO компактный ультразвуковой дефектоскоп-томограф

А1525 SOLO компактный ультразвуковой дефектоскоп-томограф

Компактный ультразвуковой дефектоскоп-томограф А1525 SOLO – это высокоточное оборудование для неразрушающего контроля материалов, основанное на принципе работы ультразвуковой томографии. Принцип работы основан на использовании ультразвуковых волн для сканирования и измерения внутренних дефектов в различных материалах. Ультразвуковые волны проникают в исследуемый материал, затем регистрируются и обрабатываются специализированным программным обеспечением для получения подробного изображения внутренних структур объекта.

Компактный ультразвуковой дефектоскоп-томограф А1525 SOLO обладает рядом преимуществ, включая компактные размеры и мобильность, что обеспечивает удобство в транспортировке и использовании. Это оборудование также отличается высокой чувствительностью и точностью при обнаружении дефектов, а также позволяет проводить контроль различных материалов.

Компактный ультразвуковой дефектоскоп-томограф А1525 SOLO представляет собой портативное устройство, включающее в себя генератор ультразвуковых волн, приемник сигналов, дисплей для визуализации результатов контроля и компьютер с специализированным программным обеспечением для обработки данных. Его компактные размеры делают прибор незаменимым в обследовании различных объектов и структур.

Сферы применения компактного ультразвукового дефектоскопа-томографа А1525 SOLO разнообразны. Он может применяться для контроля сварных соединений, обнаружения и анализа дефектов в металлических и композитных материалах, контроля бетонных конструкций, поиска скрытых дефектов в материалах и конструкциях, а также для контроля толщины стенок трубопроводов и арматуры. Прибор используется в нефтегазовой отрасли, авиации, судостроении и других промышленных отраслях для обследования технических объектов.

Условия работы компактного ультразвукового дефектоскопа-томографа А1525 SOLO включают использование оборудования в условиях повышенной влажности, пыли, температурных колебаний и вибраций. Технические характеристики включают в себя частотные характеристики, разрешающую способность, глубину проникания вещества, скорость сканирования и возможность визуализации результатов контроля в реальном времени. Программные возможности включают в себя сохранение данных, анализ и визуализацию полученных результатов, а также возможность создания отчетов и формирования трехмерных моделей дефектов для более подробного анализа.

Компактный ультразвуковой дефектоскоп-томограф А1525 SOLO обеспечивает возможность проведения качественного контроля при минимальной подготовке поверхности и без необходимости демонтажа объектов, что делает его удобным и эффективным инструментом в различных сферах промышленности.

Преимущества

- Доступная цена.

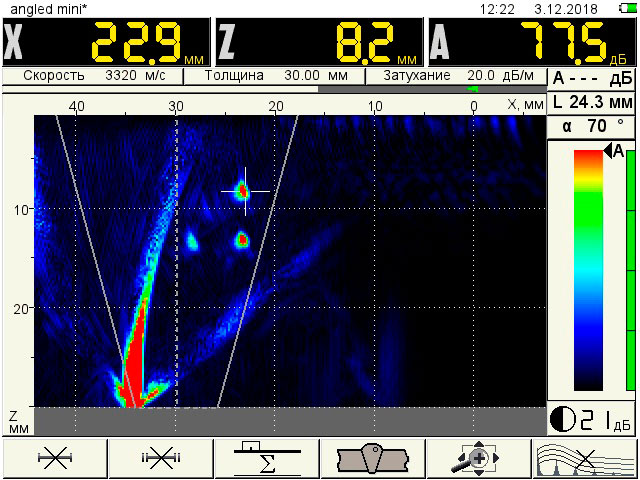

- Быстрота и эффективность контроля благодаря наглядному отображению сечения объекта (B-Скан) в режиме реального времени с частотой смены кадров до 35 Гц.

- Улучшенная чувствительность в ближней зоне (ЦФА / TFM метод).

- Скорость сканирования вдоль сварного соединения до 70 мм/с (при шаге сканирования 2 мм).

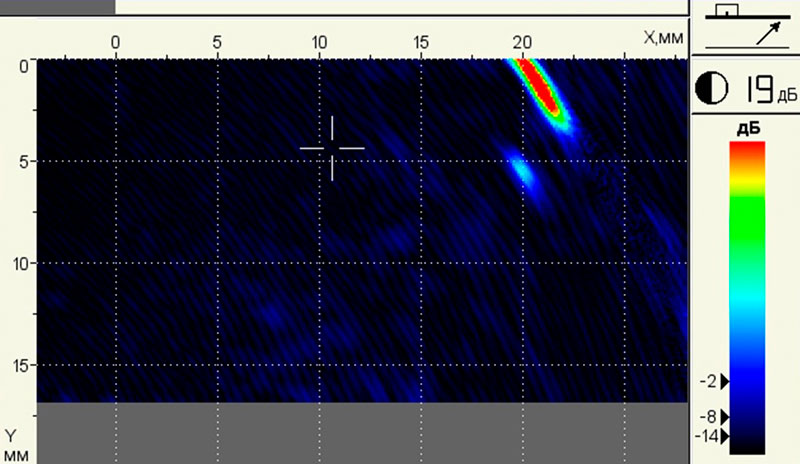

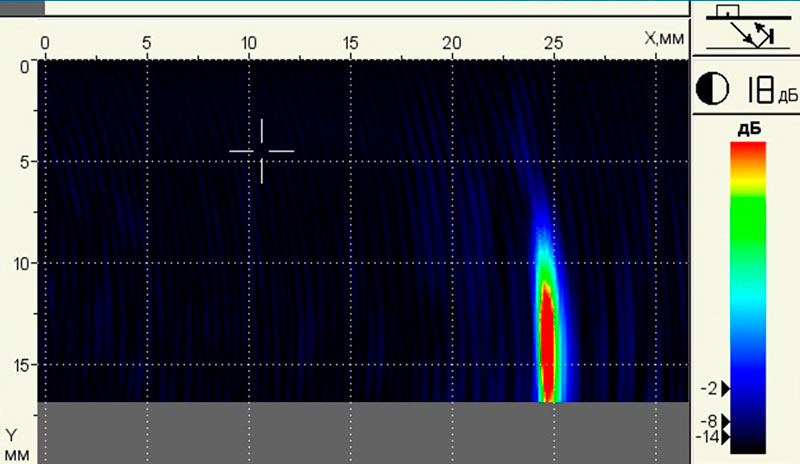

- Малогабаритная 16 элементная антенная решетка поперечных волн с центральной частотой 4 МГц и сектором обзора от 35° до 80° для контроля сварных швов.

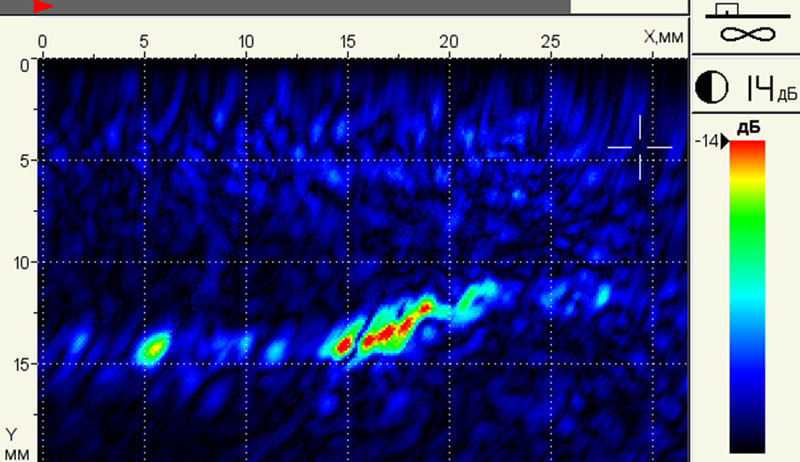

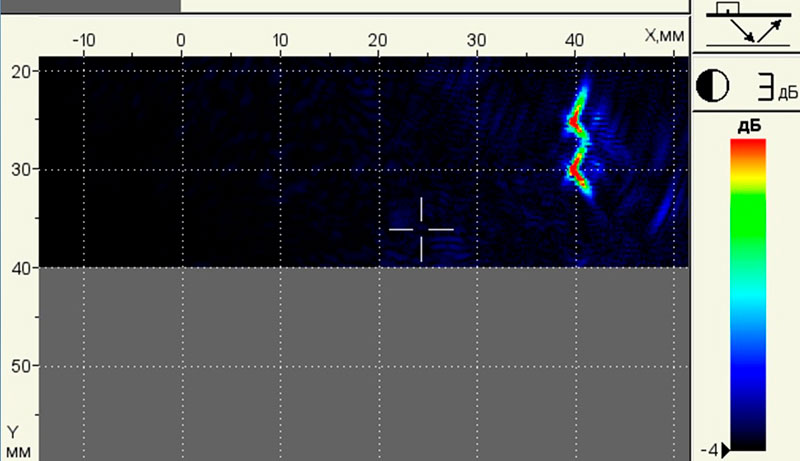

- Отображение образов объемных (поры) и вертикально ориентированных (трещины) дефектов благодаря специальным режимам.

Режимы визуализации

В дефектоскопе-томографе A1525 Solo реализованы пять режимов визуализации образов несплошностей, адаптированных к их виду. Данные режимы выбираются в зависимости от различных задач контроля и специфики объекта. Для простой идентификации этих режимов используются символы, приведенные ниже. Там же указаны основные характеристики режимов.

А1525 SOLO компактный ультразвуковой дефектоскоп-томограф

Наш адрес: ул. Вавилова, 79. Режим работы: Пн.-Пт. с 9:00 до 18:00.

- позвоните по телефону +7 (499) 703-39-69;

- напишите в WhatsApp на номер +7(981)125-98-20;

- отправьте письмо на электронную почту ecnk@ecnk.ru